Первопечатник Беларуси. К 535-летию со времени рождения Франциска Скорины

Каждый народ имеет право гордиться своим культурным наследием и талантливыми людьми. Среди наиболее ярких и значительных представителей белорусской культуры выделяется личность Франциска Скорины. Он вошел в нашу историю как первопечатник, ученый, просветитель и гуманист. Человек исключительно широкой эрудиции, смысл своей деятельности Франциск Скорина видел в служении народу. Он стремился приобщить своих соотечественников к достоянию общечеловеческой культуры и делал это через книги.

Точные сведения о дате рождения Скорины отсутствуют. Однако большинство исследователей сходятся во мнении, что просветитель родился около 1490 года в Полоцке в семье состоятельного купца Луки. Но имеются и альтернативные версии: до 1490 года, в 1485-1490 годах.

Первоначальное образование Франциск получил в доме родителей, там научился читать и писать, затем учился в школе при католическом костеле. В 1504 году он поступил в Краковский университет, а уже в 1506 году получил свою первую ученую степень — бакалавра философии. Чтобы продолжить обучение на самых престижных факультетах европейских университетов, которыми считались медицинский и теологический, Скорине необходимо было получить степень магистра. Точно неизвестно, получил ли он ее в Краковском университете или в каком-то другом, но в 1512 году он приехал в Италию в знаменитый Падуанский университет, уже имея эту степень.

Бедный, но способный юноша был допущен к экзаменам. В течение двух дней он защищал свои научные диссертации в диспутах с выдающимися учеными. 9 ноября 1512 года в епископском дворце в присутствии известных ученых Падуанского университета и сановников католической церкви Скорине было присвоено звание доктора медицинских наук. Это стало значимым событием в его жизни и культурной истории Беларуси: сын купца из Полоцка подтвердил, что способности и призвание ценнее аристократического происхождения.

В актовых записях Падуанского университета 1512 года указано: «Сын покойного господина Луки Скорины из Полоцка проявил себя столь похвально и превосходно во время строгого испытания, что получил единодушное одобрение всех присутствующих ученых». До сих пор в одном из залов этого учебного заведения, где находятся портреты знаменитых мужей европейской науки, которые вышли из его стен, висит портрет выдающегося белоруса работы итальянского мастера.

Издательскую деятельность Франциск Скорина начал в Праге. В августе 1517 года была издана первая книга — «Псалтырь», в предисловии к ней сообщается: «Я, Франциск Скорина, сын славного Полоцка, в лекарских науках доктор, повелел есми Псалтырю тиснути русскими словами, а словенским языком».

За неполные три года в Пражской типографии Скорина напечатал 23 иллюстрированные (украшены множеством ксилографических гравюр, инициалов и заставок) книги Библии в переводе на старобелорусский язык. Они снабжены предисловиями и комментариями, отражающими конфессиональные, философские и просветительские воззрения первопечатника. При издании Библии он руководил работой, корректировал набор, доставал в Германии дефицитную бумагу с водяными знаками.

В 1520-1521 годах Скорина покинул Прагу и переехал в Вильно. Здесь он основал типографию в доме старшего виленского бурмистра Якуба Бабича. В ней была напечатана «Малая подорожная книжица». В 1525 году свет увидела книга «Апостол». В многочисленных предисловиях к ней, а всего просветитель написал 22 предисловия и 17 послесловий к «Апостолу», излагается содержание глав и отдельных посланий, поясняются «непонятные» фразы. Всему тексту предшествует общее предисловие Скорины «Деяния святых апостолов. Предисловие».

Предполагается, что в конце 1520-х — начале 1530-х годов первопечатник посетил Москву, куда привез свои книги, изданные «русским» шрифтом. Где-то после 1525 года первопечатник женился на Маргарите, вдове виленского купца и члена виленской рады Юрия Адверника, тем самым поправив свое материальное положение, и вместе с женой принял участие в торговых делах своего брата Ивана.

1529 год выдался очень трудным для Скорины. Умер его брат Иван. В том же году скоропостижно скончалась Маргарита. На руках у Франциска остался малолетний сын. Родственники покойной жены подали в суд на первопечатника, требуя раздела имущества. В середине 1530-х годов Скорина переехал в Прагу, где, скорее всего, работал врачом.

Точная дата смерти Скорины и место захоронения неизвестны. Предположительно, умер выдающийся просветитель около 1551 года или в январе 1552 года.

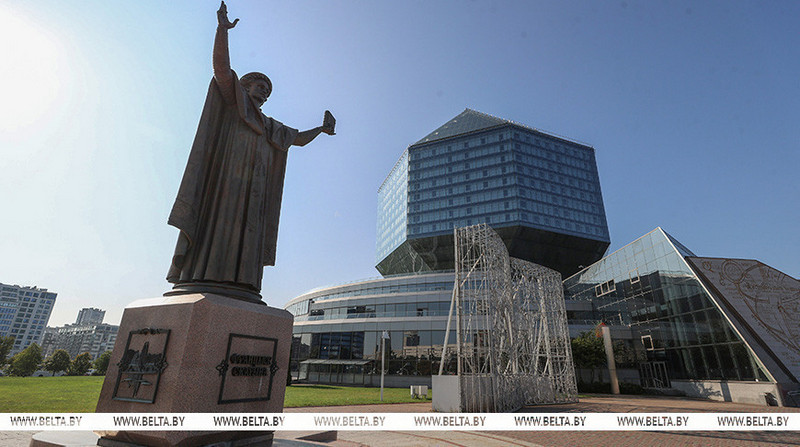

В Беларуси чтут память великого первопечатника. Многие улицы в нашей республике, а также Гомельский государственный университет, гимназия №1 в Полоцке, гимназия №1 в Минске носят его имя, установлены памятники.

Законом Республики Беларусь «О государственных наградах Республики Беларусь» в 2004 году были учреждены орден и медаль Франциска Скорины.

Орден Франциска Скорины вручается за значительные успехи в области национально-государственного возрождения, выдающиеся исследования истории Беларуси, достижения в области национального языка, литературы, искусства, книгоиздательства, культурно-просветительской деятельности, а также в пропаганде культурного наследия белорусского народа; за особые заслуги и достижения в гуманитарной, благотворительной деятельности, деле защиты человеческого достоинства и прав граждан, за милосердие и другие благородные поступки.

Медалью Франциска Скорины награждаются работники науки, образования и культуры за отличные достижения в профессиональной деятельности, значительный личный вклад в развитие и приумножение духовного и интеллектуального потенциала, культурного наследия белорусского народа.

Основание Скориной белорусского книгопечатания стало вершиной его духовной деятельности, наиболее ярким и выразительным прологом белорусского Возрождения. В печатной книге он видел неисчерпаемые возможности духовного просвещения народа, воспитания высоких христианских моральных и гражданских качеств, активного взаимодействия с европейской культурой. Деятельность Франциска Скорины оказала огромное влияние на развитие книгопечатания и письменности не только в Беларуси, но и в других восточнославянских странах. Его книги способствовали обогащению белорусского литературного языка, а сам просветитель стал одним из символов Беларуси.-0-